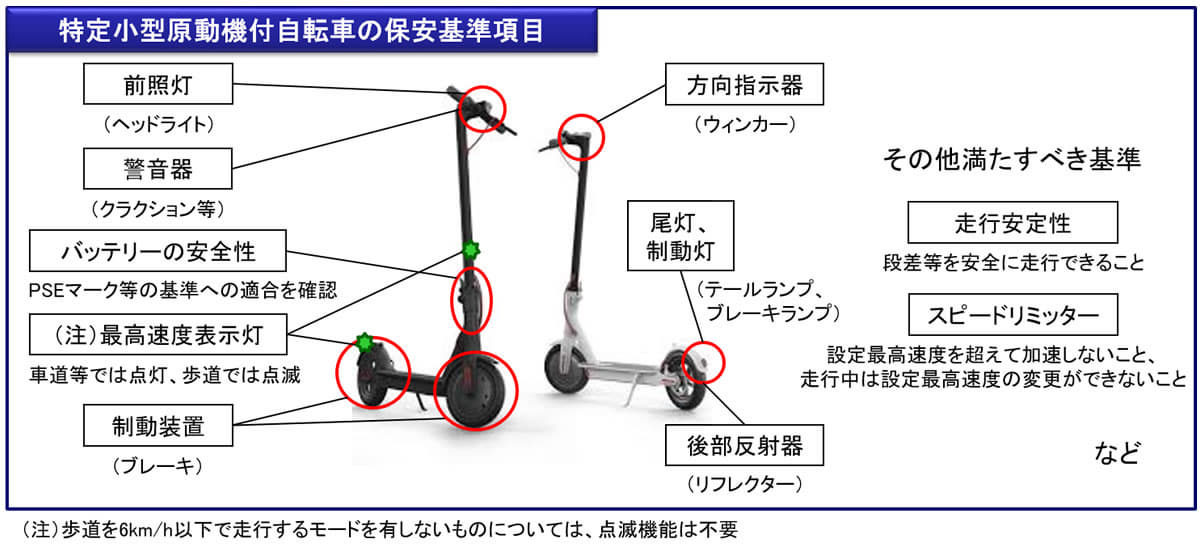

公道走行するために必要な保安部品

特定小型原付で公道を走行するためには、保安部品と呼ばれるものが必須です。保安部品は、道路運送車両の保安基準に適合したものでなければなりません。

「特定小型原付」と宣伝されている特定小型原付には、標準で保安部品が装備されています。そのため、そういった車種をお持ちの方は、特に注意する必要はありません。

ただし、購入する際に「特定小型原付」と書かれていない場合や、後から保安部品を追加して持っている車種を特定小型原付区分にする場合などは、まずはメーカーに確認してから、よくチェックしてから後付保安部品を購入しましょう。

保安部品が不備の場合は、公道での走行が禁止されるだけでなく、罰則の対象となる場合もあります。購入前に、必ず保安部品の有無を確認するようにしましょう。

特定小型原付での保安部品について

電動キックボードはその種類によりいくつかの必要な保安部品が分かれますが、特定小型原付という区分では、見た目が電動キックボード型であれ、自転車型、バイク型、三輪型、四輪型すべてで必要な保安部品が統一で決められています。

画像引用 自動車:特定小型原動機付自転車について 国土交通省公式サイトより

特定小型原付で必要な保安部品リスト

となっております。

えっ、後写鏡(ミラー)や、速度計(スピードメーター)はいらないの?

と思われた方も多いかと思いますが、特定小型原付として認めれるだけであれば、必要ありません。ミラーやスピードメーターなどが付いていなくても大丈夫です。

下記では、それぞれの保安部品パーツを詳しく解説していきます。

厳密には「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」という非常に難しそうな資料に詳細が書かれています。

あとから追加して特定小型に認定してもらうには事細かな情報が必要ですが、このページでは各保安部品に関して概略のみを説明しています。保安部品パーツそのものを、簡単に後付けできないような制動装置(ブレーキ)などに関しましても、概略だけ説明いたします。

説明画像引用元サイト:下記各保安部品の詳細イメージ写真として特定小型原付モデル「Smacircle S1M」を使用させていただいております。

前照灯(ヘッドライト)

その他、前照灯の取付位置、取付方法等に関しても詳細な決まりがあります。

警音機(クラクション・ホーン)

上記のように特定小型原動機付自転車の警音器の保安基準は、音の大きさ、音色、音の連続性、音の種類などの要件を満たす必要がありますが、「適当な音響」であればよいため、これらの要件を満たす音響であれば、自転車用のベルでも良いとされています。

制動装置(ブレーキ)

この保安部品は、安全運転に欠かせない重要なパーツになります。

そのため、非常に厳格な規定がありますので、ここでは紹介しきれません。

概略のみとさせていただきますした。

方向指示器(ウインカー)

その他、方向指示器の照明部、取付位置、取付方法等に関しても詳細な決まりがあります。

尾灯(テールランプ)

その他、尾灯の取付位置、取付方法等に関しても詳細な決まりがあります。

制動灯(ブレーキランプ)

その他、制動灯の取付位置、取付方法等に関しても詳細な決まりがあります。

後部反射器(リフレクター)

その他、後部反射器の取付位置、取付方法等に関しても詳細な決まりがあります。

電気装置(バッテリーの安全性)

最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)

その他、最高速度表示灯の射範囲、取付位置、取付方法等に関しても詳細な決まりがあります。

保安部品以外の重要なこと

特定小型原付を行動で走行するためには、保安部品以外にも車体そのものの構造にも注意が必要です。

その他、注意点

現在、特定小型原付の車種をお持ちで、ご自身で特定小型として認定するようにするのは現実的には難しいかもしれません。

もちろん、かなり詳しい方で技術をお持ちの方は可能かもしれませんが、まずはメーカーに特定小型原付き区分に変更できるかどうかを問い合わせなさってください。

個人でなさる場合の難しさは、

車体の横幅が60cm以下であること

車幅が60cmを超えている場合、車体を縮小する必要があります。

大抵の場合、ハンドルが一番長いでしょうから、ハンドルを交換する必要があり、その場合様々な保安部品がハンドルに付随していますので、それらの変更や再取り付けが必要になります。車体の長さも190cmと決められています。

最高速度が20km/h以下に制限されていること

これは、車両の制御システムを変更する必要があり、専門の技術や設備が必要になるため、自力で行うことは一般的には困難です。また、費用も高額になる可能性があります。